Eric Toussaint & Damien Mollet*

Argenpress

25 de junio de 2007

Acusado de nepotismo, el presidente del Banco Mundial Paul Wolfowitz tuvo que renunciar. Impugnando el dominio de los países del norte, seis Estados latinoamericanos decidieron crear un Banco del Sur, tomando distancia del Banco Mundial, el FMI y la Banca Interamericana de Desarrollo para recuperar el dominio de sus finanzas.

¡Castigado! ¿Cómo podía el todopoderoso Banco Mundial (BM) aceptar, en 2005, que el joven ministro de Economía ecuatoriano Rafael Correa decidiera, con el pretexto de que el país atravesaba una crisis político-social de extrema gravedad, revisar la utilización de los recursos petroleros, reduciendo el pago de la deuda y aumentando los gastos sociales? El BM suspendió inmediatamente un préstamo de 100 millones de dólares prometidos a Ecuador y, con la ayuda de algunos amigos, interfirió en la carrera del ministro en cuestión. “Los dueños del petróleo, Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el BM, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ejercieron presión sobre el presidente (Alfredo Palacio). He perdido su confianza y su apoyo”, relató luego Correa (1). Desautorizado, el joven economista optó entonces por renunciar.

Pero una vez elegido Presidente de la República, el 3 de diciembre de 2006, no olvidó el episodio, ni el ostensible desprecio por la soberanía del país que implicaba. El 20 de abril último, en un gesto espectacular, hizo declarar “persona no grata” a Eduardo Somensatto, representante del BM en el país. Por otra parte, decidió que la proporción del presupuesto dedicada al pago de la deuda pública (10.500 millones de dólares) pasara del 38% en 2006 al 11,8% en 2010. Como la desdicha (o la suerte) nunca viene sola, unos días después Venezuela anunció que se retiraba del FMI y del BM; y Bolivia hizo saber que ya no reconocía la autoridad del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), uno de los instrumentos del BM.

Desde los años ’50, la intervención del BM y del FMI en América Latina estuvo marcada por las prioridades de la política exterior de Washington. Las instituciones de Bretton Woods apoyaron al dictador nicaragüense Anastasio Somoza durante cerca de treinta años, hasta su derrocamiento en 1979 (2). En Guatemala, en 1954, boicotearon al gobierno progresista de Jacobo Arbenz, y luego se apresuraron a apoyar a la Junta Militar que lo derrocó. En Sudamérica, sabotearon a los regímenes democráticos que emprendían reformas tendientes a reducir las desigualdades: en Brasil, se opusieron desde 1958 al presidente Juscelino Kubitschek, que rechazó las condiciones fijadas por el FMI, y luego boicotearon a su sucesor João Goulart cuando anunció una reforma agraria y la nacionalización del petróleo en 1963. En cambio, volvieron al país después de la instalación de la Junta Militar que derrocó a Goulart, en abril de 1964. Lo mismo hicieron en septiembre de 1973 en Chile, después del derrocamiento y muerte de Salvador Allende. En marzo de 1976, esta vez en Argentina, el FMI aportó su apoyo a la dictadura del general Jorge Rafael Videla. En 2002, fue el primero (junto con Estados Unidos y la España de José María Aznar) en ofrecer sus servicios al breve gobierno de facto surgido después del derrocamiento del presidente venezolano Hugo Chávez.

En todas partes, las clases dominantes locales encontraron en las instituciones de Bretton Woods un apoyo para su resistencia a las reformas. Debe agregarse que el Chile de Pinochet y la Argentina de Videla constituyeron verdaderos laboratorios para las políticas neoliberales que luego, bajo formas adaptadas, se aplicaron en los países más industrializados, comenzando por la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, a partir de 1979, y los Estados Unidos de Ronald Reagan, después de 1981.

Viraje a la izquierda

El BM y el FMI empujaron deliberadamente a América Latina a endeudarse: entre 1970 y 1982, la deuda externa pública de la región pasó de 16.000 a 178.000 millones de dólares (3). En 1982, cuando estalló la crisis de la deuda, ambas instituciones utilizaron el arma del sobreendeudamiento para imponer las políticas que más tarde fueron codificadas en el Consenso de Washington: ajustes estructurales, privatizaciones, apertura económica, abandono del control de cambios y de los movimientos de capitales, reducción de los gastos sociales, aumento de las tasas de interés locales, etc. Los capitales que antes afluían a la región bajo la forma de préstamos se orientaron hacia los países industrializados, bajo la forma de pagos de la deuda y de fuga de capitales.

Los gobiernos democráticos que reemplazaron a las juntas militares a partir de la segunda mitad de la década de 1980, aplicaron dócilmente las consignas neoliberales. Los resultados fueron devastadores… Desde la revuelta popular de abril de 1984 en República Dominicana hasta el “argentinazo” de diciembre de 2001 contra el gobierno de Fernando De La Rúa, pasando por el “caracazo” del 27 de febrero de 1989 contra el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, se multiplicaron los tumultos. El rechazo al Consenso de Washington y sus instrumentos terminó por provocar un viraje hacia la izquierda en 1998, a partir de la elección de Hugo Chávez como Presidente de Venezuela.

Después del derrocamiento del presidente Fernando De La Rúa, en diciembre de 2001, las autoridades argentinas, bajo la presión callejera, desafiaron abiertamente al FMI y al BM suspendiendo, hasta marzo de 2005, el pago de la deuda pública externa con acreedores privados y el Club de París. Aunque los sucesivos gobiernos peronistas de Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner evitaron la ruptura directa con las instituciones de Bretton Woods (que sí cobraron sus haberes), contribuyeron a debilitarlas demostrando que es posible suspender los pagos de la deuda, al mismo tiempo que se reanuda el crecimiento económico y se impone un acuerdo a los acreedores; el 76% de éstos aceptaron una reducción de más de la mitad de las sumas reclamadas.

A partir de 2005, un cambio coyuntural en la situación económica mundial modificó de manera favorable las relaciones de la mayoría de los países en desarrollo con los acreedores de los países más industrializados. Las cotizaciones de las materias primas y de algunos productos agrícolas aumentaron, mientras las primas de riesgo pagadas para tomar capitales en préstamo son históricamente bajas. Se acumularon importantes ingresos en divisas por exportaciones: entre 2002 y 2007, las reservas en divisas de los países de América Latina y el Caribe pasaron de 157.000 a más de 350.000 millones de dólares. Varios gobiernos –Argentina, Brasil, México, Uruguay y Venezuela, y también Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, etc.– aprovecharon para saldar sus cuentas con el FMI.

Muchos de los movimientos favorables a la anulación de la deuda les reprochan haberla “legitimado” y despilfarrado capitales que hubieran sido bienvenidos para llevar a cabo políticas sociales. Pero los gobernantes replican que esos pagos les permiten retomar su entera libertad respecto a una institución que impone políticas impopulares.

¿Qué hacen hasta ahora la mayoría de los gobiernos con sus reservas cambiarias? Después de utilizar una parte para pagar a algunos organismos internacionales, colocan el resto en forma de bonos del Tesoro estadounidense o lo depositan en bancos de Estados Unidos (y, marginalmente, de otros países industrializados). Por lo tanto, prestan dinero público del Sur a las potencias del Norte, en particular al principal país que los domina.

Además, la colocación de las reservas en forma de bonos del Tesoro, estadounidense o de otros países, puede estar acompañada de nuevos préstamos en el mercado interno o internacional. En todos los casos, la remuneración de las reservas colocadas en bonos de Tesoros extranjeros o en forma líquida, es inferior al interés pagado por la toma de préstamos. Una pérdida particularmente considerable, porque en los últimos años Estados Unidos paga con un dólar en constante retroceso.

La tenencia de importantes reservas en divisas engendra otro mecanismo perverso: el Banco Central de los países involucrados entrega moneda nacional a los agentes económicos que exportan. Con el fin de evitar un aumento de la inflación debido al exceso de liquidez en circulación, el Banco Central toma préstamos en los bancos privados locales, lo que representa un gasto suplementario para el Tesoro público (4).

Prescindir del FMI

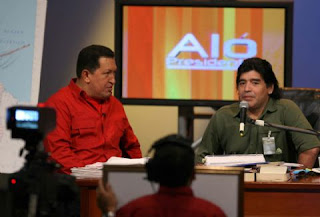

La relativa abundancia de reservas cambiarias a disposición de los gobiernos de la región, y el callejón sin salida a que conduce este tipo de utilización, llevó agua al molino del presidente venezolano Hugo Chávez, que desde hace algunos años viene proponiendo la creación de un fondo humanitario internacional y, desde 2006, la creación de un Banco del Sur. Argentina y Venezuela dieron el primer paso en febrero de 2007, al anunciar el nacimiento de esta institución, y no tardaron en unirse a ellos Bolivia, Ecuador y Paraguay. Brasil, que dudó durante tres meses, terminó firmando la declaración de Quito del 3 de mayo en ocasión de una cumbre de los ministros de Economía de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela. A fines de junio deberá celebrarse una cumbre que reunirá a los Presidentes de esos países, para lanzar oficialmente el Banco del Sur.

Hay varias opciones todavía sobre la mesa, pero parecería desprenderse un consenso en varios puntos. Este organismo financiero reunirá por lo menos a esos seis países de América del Sur (la puerta sigue abierta para los demás) y tendrá la función de financiar el desarrollo en la región. También existe la voluntad de crear un fondo monetario de estabilización (5). Ya existe un Fondo Latinoamericano de Reserva (FLAR), del cual forman parte cinco países andinos (Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela) y un país de América Central, Costa Rica. Se lo podría transformar, pero si esa transformación resultara imposible, se crearía un nuevo fondo. Su objetivo sería poder hacer frente a ataques especulativos y a otros impactos externos, poniendo en común una parte de las reservas en divisas de los países miembros.

Se trata entonces de prescindir del FMI, pero con una ambición suplementaria: implementar una unidad de cuenta que en algún momento podría llegar a ser una moneda común. Para decirlo con claridad, sería crear un equivalente del ECU europeo (según su sigla en inglés, por European Currency Unit, en español Unidad Monetaria Europea), el antecedente del euro. Actualmente, los intercambios comerciales entre países de América del Sur se saldan en dólares. Pero Argentina y Brasil acaban de afirmar que tienen la intención de pagar el saldo de sus intercambios (por un valor anual de 15.000 millones de dólares) en pesos argentinos y en reales brasileños.

En oportunidad de la reunión de Quito, la delegación de Ecuador anticipó una concepción revolucionaria del Banco del Sur (y del Fondo). La institución debería funcionar sobre una base democrática, de manera opuesta al BM, el FMI o el BID. Será un instrumento encargado especialmente de aplicar los tratados internacionales referidos a los derechos humanos, sociales y culturales, mientras que el BM no se considera obligado por esos tratados. El Banco del Sur deberá financiar proyectos públicos, mientras que las instituciones existentes privilegian al sector privado.

Por otra parte, si los jefes de Estado se ponen de acuerdo, debería fundarse en el principio “un país, un voto”. Actualmente, en el BM, el FMI y el BID, el derecho de voto de los países depende de su aporte inicial, como en una empresa privada. Estados Unidos posee por sí solo más del 15%, lo que le otorga de hecho un derecho de veto. Además, los dirigentes y empleados del Banco del Sur podrán ser llevados ante la justicia, contrariamente a los del BM, protegidos por una inmunidad total que sólo se levanta si el Banco lo decide. Los archivos pertenecerían al dominio público (la norma contraria rige en el FMI y el BM). Por último, el nuevo establecimiento financiero no se endeudaría en el mercado de capitales. Los países miembros proporcionarían el capital, financiado con un aporte inicial, con préstamos, y también con tasas del tipo Tobin (6).

Es demasiado temprano todavía para conocer la suerte que le tocará a esta propuesta, ya que a los gobiernos brasileño y argentino les tienta tener un banco que pueda reforzar sus grandes empresas privadas o mixtas, en el marco de un bloque económico y político construido sobre el modelo de la Unión Europea, dominada por la lógica capitalista. Pero el debate no está cerrado, y se impone una constatación: en América Latina, el FMI y el BM ya no son la ley.

* Los autores pertenecen al CADTM (Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo).

Notas:

1) Maurice Lemoine, “Ecuador, una victoria por consolidarse”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, enero de 2007.

2) Véase Eric Toussaint, Banco mundial: el Golpe de Estado permanente. La agenda oculta del Consenso de Washington, El Viejo Topo, Barcelona, 2007, 318pp.

3) BM, Global Development Finance, Washington DC, 2006.

4) Ibid.

5) La adhesión de Venezuela a esta propuesta no está garantizada porque, al inicio, Chávez deseaba que el Banco reuniera las funciones de banco de desarrollo y de fondo monetario de estabilización.

6) Esta tasa sería cobrada sobre las transacciones en divisas efectuadas en los seis países.

Original post by Eratóstenes Horamarcada